AS Laksana menulis tiga esai menarik yang berjudul “Mengapa Mereka Menulis Seruwet Itu”, “Kampus, Penyumbang Keruwetan Berpikir”, dan “Tolong Ajari Mereka Cara Membaca, Bukan Teori” (Bisa dilihat di FB-nya).

Esai pertama Laksana mengeluhkan ruwetnya naskah-naskah pemenang sayembara kritik sastra DKJ 2024. Hal itu disebabkan oleh kampus sebagai penyumbang keruwetan bepikir seperti dijelaskan dalam esai kedua. Salah satu solusi yang ditawarkan Laksana adalah tolong mereka (mahasiswa) diajari cara membaca, bukan teori.

Ada satu tulisan lagi sebagai komentar tentang 3 naskah (maksudnya tulisan/artikel) pemenang dan 3 naskah (maksudnya tulisan/artikel) pilihan dari 8 arikel/esai hasil penjurian sayembara kritik sastra DKJ 2024. Untuk lebih lengkapnya, silakan tulisan Laksana itu dibaca sendiri.

Mungkin sebagian pendapat Laksana benar, mungkin sebagian yang lain belum tentu. Yang jelas, Laksana memiliki perspektif (dan di belakang perspektif itu adalah teori) dan cara sendiri dalam memahami tulisan-tulisan pemenang dan artikel pilihan/nominasi pemenang kritik sastra DKJ 2024.

Saya ingin menceritakan pengalaman saya di kampus dalam mengajar sastra untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Kalau kurikulum S1 masih bersifat pengantar. Biasanya mahasiswa S1 belum cukup percaya diri untuk ikut lomba-lomba kritik sastra. Mungkin hanya beberapa saja mahasiswa S1 yang sudah semester lanjut yang coba-coba menulis esai kritik sastra. Pasti itu karena hasil kerja keras mereka sendiri.

Kukrikulum S2 sekitar 50 persen berkutat dengan teori (objel formal) dan sisanya berkutat dengan objek material. Sementara itu, kurikulum S3 hanya perlu mengambil sekitar 4 mata kuliah (yang relevan dengan disertasi), dan sisa kredit yang harus dihabiskan adalah dengan menulis (draf) disertasi.

Belajar dari pengalaman saya bergaul dengan mahasiswa S1 sastra, saya sedikit menduga, para penulis kritik sastra pemenang lomba DKJ itu, kalau ada embel-embel kampus dan mahasiswa, mungkin mereka yang (pernah) kuliah tidak sekedar S1.

Kalau tidak ada embel-embel kampus dan mahasiswa, ada kemungkinan mereka lebih banyak belajar secara mandiri dan tidak bermaksud mengaitkan dengan latar pendidikan mereka, walaupun S1-nya dari sastra. Sastra bisa dipelajari siapa saja, bukan monopoli mahasiswa sastra. Tampaknya, tulisan kritik sastra punya landasan paradigma tersendiri.

Kalau saya membaca tugas-tugas paper mahasiswa S2 dan S3, tidak ada keruwetan dalam paper mereka. Indikatornya, masalahnya harus jelas, teori dan metode jelas, dan itu dipraktikkan dalam analisis yang sesuai dengan kerincian tertentu berdasarkan data-data yang tersedia (berdasarkan karya sastranya).

Namun, yang ingin saya sampaikan adalah tugas (calon) akademisi di kampus bukan mengawal, mengkritik, atau memberi masukan agar sastra bisa berkembang. Tugas akademisi sastra adalah mengkaji sastra dalam kerangka pengembangan ilmu sastra.

Dalam mempelajari berbagai teori, saya sampai pada kesimpulan bahwa cukup banyak teori jauh lebih kompleks dibanding keberadaan dan makna karya sastra. Tapi, tentu banyak juga sastra yang bagus justru memberi pelajaran dan “tambahan ilmu” terhadap teori sastra.

Peluang temuannya, bukan kritik, adalah ketika teori-teori tertentu yang relevan bisa memperlihatkan dan menelisik jauh ke dalam karya sastra justru yang “tidak hadir” dalam karya sastra. Mulai dari mekanisme produksinya, eksistensi teks, hingga hal-hal konsumsi teks.

Jadi, itu soal distribusi tanggung jawab. Kualitas dan perkembangan sastra biarlah menjadi tanggung jawab sastrawan atau penyair. Sementara di kampus, mahasiswa (calon ademisi) tetap belajar ilmu sastra sambil tetap menjadikan karya sastra sebagai objek material kajian. Walaupun juga terbukti, banyak mahasiswa saya yang berhasil menjadi sastrawan dan penyair yang bagus. Tapi, jelas itu karena usahanya sendiri secara pribadi.

Soal seolah mahasiswa dari kampus tidak paham sastra, “tolong ajari mereka membaca, bukan teori”. Terus bagaimana mengajari mereka membaca kalau bukan soal perspektif cara membaca. Di belakang perspektif ada teori. Bagaimana mengajari mereka membaca? Contoh yang disampaikan Laksana adalah salah satu “tafsir” cara membaca. Bahwa salah satu cara membaca yang ditawarkan Laksana yang seperti itu.

Tapi, cara membaca itu banyak, sebanyak perspektif dan teori yang dikuasai mahasiswa. Tidak perlu tafsir tunggal dan disederhanakan. Segala kemungkinan tafsir dimungkinkan dan boleh-boleh saja. Soal tafsir bukan soal salah benar, tapi sudut pandang tafsir itu sangat beragam. Mungkin itu pula sebabnya ada kesepakatan bahwa karya sastra itu multi-interpretasi.

Terus tulisan esai kritk sastra itu kok kelihatan ruwet, kelihatan dicanggih-canggihkan. Kadang, itu juga bergantung tujuan penulisan. Mungkin para penulis lomba kritik itu berasumsi para juri memang canggih-canggih dan mumpuni. Jadi, tulisan mereka memang dimaksimalkan kompleksitasnya.

Sejauh ini, para juri tidak/belum mengatakan bahwa tulisan kritik sastra yang menang bukan tulisan yang ruwet dan dicanggih-canggihkan. Saya sempat membaca dua artikel pemenang, menurut saya juga biasa-biasa saja, maksud saya tidak ruwet.

Tapi, saya sendiri, kalau ditanya, suka kalimat-kalimat pendek, bukan kalimat-kalimat panjang yang berlapis-lapis (atau biasa disebut sebagai kalimat majemuk, atau apalah namanya). Juga, kadang, senang juga sih kalau diksi-diksinya memaksimalkan bahasa Indonesia yang lebih familiar dan fungsional.

Kadang kalau terlalu banyak serapan bahasa asingnya, ya sedikit terkesan nggaya. Tapi, bahkan saya tetap mengatakan, nggaya boleh dong, karena itu tidak berhubungan dengan keruwetan.

Dalam perspektif akademik dan keilmuan sastra, yang dilihat dan diuji dalam tulisan akademik adalah ada apa tidak kebaruan sebuah kajian. Kajian akademik bukan membuktikan atau mengkritik karya sastra itu bermutu atau tidak.

Memang ada teori yang cukup dekat untuk memperlihatkan “kebaruan” karya sastra, yakni teori-teori genre yang bisa melacak “kebaruan” sastra dalam genre bersangkutan. Kajian ini membutuhkan data yang cukup lengkap dalam genrenya sehingga dari satu karya ke karya berikutnya bisa dilihat kemungkinan inovasinya atau, sebaliknya, tidak ada inovasi.

Tapi, kajian genre tidak banyak dipakai di kampus. Di samping agak menguras tenaga dan butuh waktu lebih banyak, biasanya mahasiswa kesulitan mengumpulkan data yang lengkap. Hal itu pun sekarang bisa diserahkan ke program digital tertentu, asal data yang tersedia di ruang digital tersebut sudah cukup.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

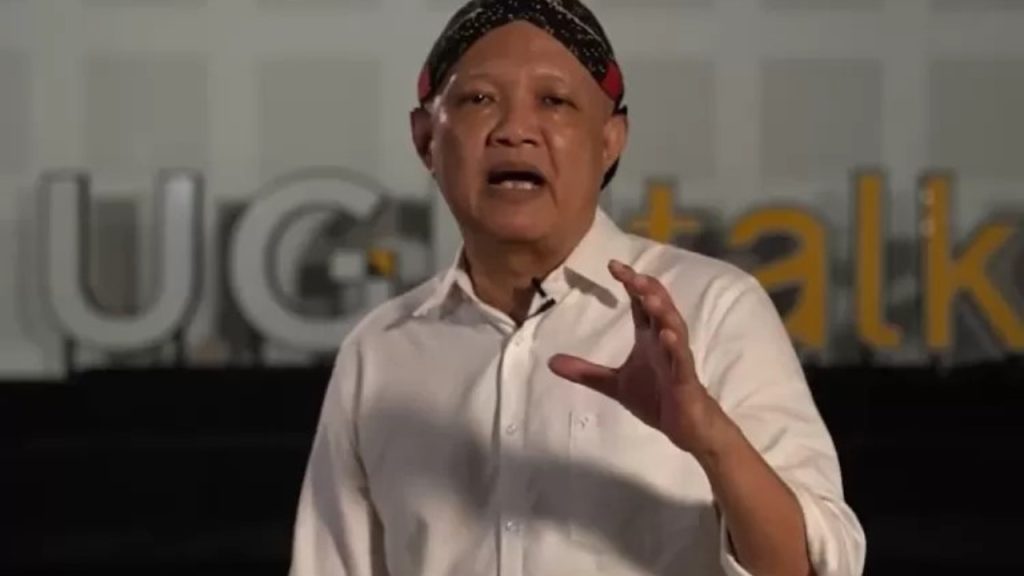

Aprinus Salam. Dosen Sastra UGM.

Komentar