Dalam sejarah Islam Indonesia, nama K.H. Ahmad Dahlan kerap muncul dalam dua wajah yang tampaknya berseberangan: sebagai seorang rasionalis-modernis yang menyerukan “kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah” dan pada saat yang sama, seorang yang tampak berjiwa sufi, lembut, penyabar, hidup dengan pengorbanan yang sunyi. Dua wajah itu sering kali disalahpahami sebagai dua kutub yang tak bisa berdamai. Yang satu dianggap keras terhadap tradisi tasawuf, yang lain diam-diam menyerap semangatnya.

Namun, mungkin, seperti halnya banyak paradoks dalam sejarah, kebenaran justru bersemayam di dalam tegangan itu. Dalam gerakan Muhammadiyah, modernisme Islam yang rasional itu ternyata tidak sepenuhnya kehilangan batin. Ia justru menemukan bentuk tasawuf yang baru: bukan tasawuf yang bertapa di balik jubah dan wirid panjang, melainkan tasawuf yang turun ke jalan, mendirikan sekolah, membuka rumah sakit, menolong yang papa.

Agaknya dalam tubuh Muhammadiyah ada kesunyian yang memilih bekerja. Dalam diri Ahmad Dahlan, kesunyian itu tidak berarti menghindari dunia, tetapi melayani dunia dengan hati yang suci. Kesucian, dalam bahasa beliau, adalah kebersihan pikiran dan niat: “akal pikiran yang suci”, katanya; satu frasa yang bisa jadi padanan modern bagi istilah qalbun salim, hati yang selamat.

Tak ada kitab yang ia tulis. Tetapi, justru dalam kekosongan tulisan itu, kita menangkap jejak praksis. Ahmad Dahlan mungkin tak ingin memerangkap gagasannya dalam huruf. Ia menulis lewat amal, bukan lewat tinta. Barangkali karena itu, Muhammadiyah tidak lahir sebagai “tarekat” dengan wirid tertentu, tetapi sebagai jalan hidup.

Sang pendiri Muhammadiyah itu, sebagaimana dicatat para peneliti, banyak terinspirasi oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah sosok yang juga menolak dikotomi antara akal dan hati, antara ilmu dan amal. “Ihya Ulumuddin” adalah kitab yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang telah menjadi beku. Di dalamnya, tasawuf tidak lagi berarti menjauh dari dunia, melainkan memurnikan niat di dalamnya.

Di sinilah Muhammadiyah bertemu tasawuf, bukan di ranah ritual, tetapi di ranah moral. Bukan dalam jumlah zikir, tetapi dalam amal sosial.

Orang mungkin lupa bahwa tasawuf, dalam sejarahnya yang panjang, tidak selalu berarti menjauh dari keramaian. Di tangan sufi-sufi besar seperti Al-Junaid dan Al-Ghazali, tasawuf adalah latihan jiwa: menundukkan ego, menata niat, membersihkan hati dari kesombongan.

Tetapi di tangan sufi-sufi Nusantara, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari atau Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, tasawuf bahkan berubah menjadi gerakan sosial dan politik. Ia melahirkan perlawanan terhadap kolonialisme, melahirkan semangat kebangsaan yang awal.

Dengan cara yang berbeda, Muhammadiyah tampak melanjutkan garis sejarah itu.

Di awal abad ke-20, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern, rumah sakit, dan panti asuhan, di masa ketika sebagian umat Islam masih berdebat tentang bid‘ah dan tahlil. Di situlah letak tasawuf sosial yang tersembunyi: tasawuf yang tidak mempersoalkan bentuk, tetapi menyentuh inti, yakni kasih sayang dan pelayanan.

Mungkin ini sebabnya, semboyan beliau begitu menggigit: “Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Itu bukan sekadar seruan organisatoris. Itu adalah ajaran fana’: meniadakan diri demi kemaslahatan orang lain. Bukankah itulah inti tasawuf?

Ia bahkan menjual harta bendanya untuk menggaji guru-guru sekolah Muhammadiyah. Sebuah pengorbanan yang tak mungkin dilakukan kecuali oleh seseorang yang telah menaklukkan hawa nafsunya. Mujahadah, perjuangan batin untuk menundukkan diri, seperti yang disebut Al-Ghazali.

Buya Hamka kemudian datang membawa penjelasan yang lebih terang. Dalam Tasawuf Modern, ia menulis dengan bahasa yang lebih sistematis. Hamka mengingatkan bahwa tasawuf bukanlah pelarian. Ia menulis, “Semangat tasawuf dalam Islam adalah semangat berjuang, berkorban, dan bekerja.”

Hamka melihat umat Islam yang terperangkap dalam cinta harta, kehilangan arah rohaninya. Ia ingin mengembalikan keseimbangan itu, agar spiritualitas tidak menjadi alasan untuk kemalasan, dan dunia tidak menjadi tujuan yang memperbudak.

Hamka, seperti Ahmad Dahlan, mencoba mendamaikan dua dunia yang sering dipertentangkan: dunia kerja dan dunia ibadah. Dalam dirinya, modernitas dan tasawuf bukan dua arah yang berlawanan, melainkan dua sisi dari satu mata uang: kerja keras yang disucikan oleh niat.

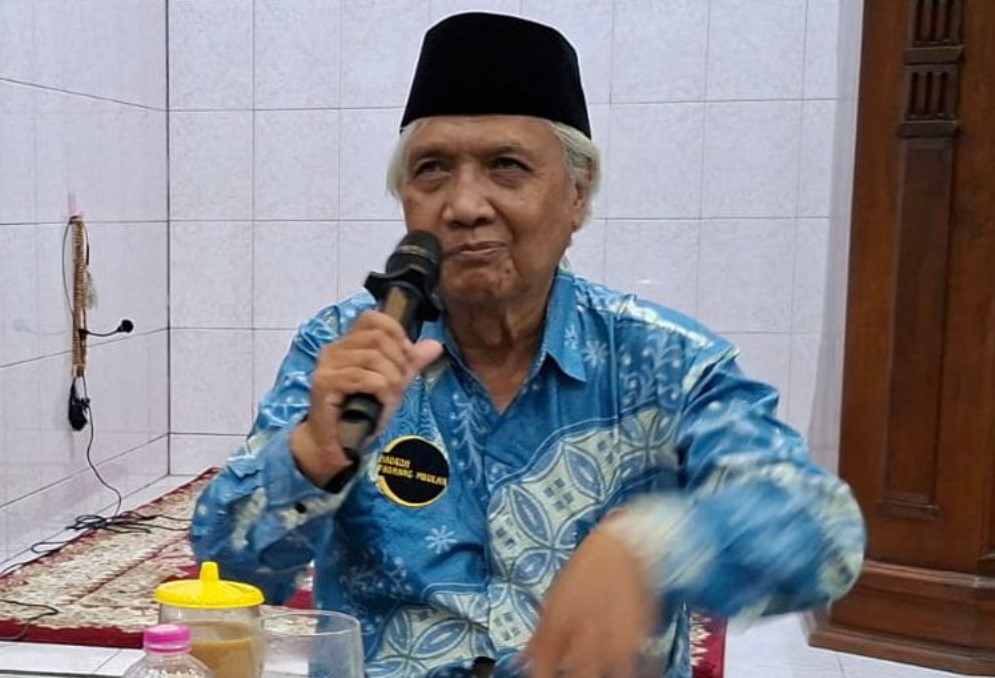

A.R. Fachrudin, penerus ruh perjuangan itu, memformulasikan tasawuf dengan cara yang sederhana dan jernih: hidup atas kehendak Allah. Tak perlu bicara tinggi-tinggi tentang fana’, baqa’, atau ittihad. Tasawuf, baginya, adalah kesabaran dan syukur, dua sikap eksistensial manusia yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan.

Ia tidak menolak dunia, tetapi juga tidak dikuasai olehnya. Ia mengajarkan, miskin bukan alasan untuk bingung, kaya bukan alasan untuk lupa. Tasawuf yang demikian menjadi semacam spiritualitas keseharian, tak butuh pakaian khusus, tak butuh upacara panjang.

Di era yang lebih baru, K.H. Syamsul Anwar mencoba menegakkan kerangka filsafatnya. Ia berbicara tentang dua wujud: wujudul mutlaq dan wujudul khalqi. Dunia bukan ilusi yang mesti ditinggalkan, melainkan ciptaan Allah yang mesti diolah.

Dalam pandangan ini, manusia sebagai khalifah tidak sedang menjauh dari Allah ketika bekerja di dunia; ia justru sedang melaksanakan kehendak Allah. Maka amal sosial, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pemberdayaan ekonomi, semuanya bisa menjadi bentuk zikir.

Di sini kita melihat bagaimana Muhammadiyah menemukan bentuk tasawufnya sendiri: bukan tasawuf wahdatul wujud ala Ibn Arabi, tetapi tasawuf akhlaqi, tasawuf yang bertumpu pada ihsan.

Syafii Maarif, pada akhirnya, menutup garis panjang ini dengan nada yang lebih keras dan getir. Ia menyaksikan korupsi yang menjalar, politik yang kotor, dan ia menyerukan tasawuf moral. Ia menolak menjadikan agama sebagai jubah untuk menutupi kebusukan.

Buya Syafii menegaskan bahwa pembaruan Islam hanya akan berarti jika menyentuh moral publik. Di situlah tasawuf akhlaqi menemukan aktualitasnya: bukan sekadar jalan menuju Allah, namun jalan menuju masyarakat yang beradab.

Mungkin karena keteguhan moralnya itu, K.H. Mustofa Bisri menyebutnya “waliyun min auliya’illah”. Sebuah pengakuan yang lahir bukan karena karamah, tetapi karena integritas.

Jika kita menelusuri jejak panjang ini, dari Ahmad Dahlan ke Hamka, dari A.R. Fachrudin ke Syafii Maarif, kita akan menemukan bahwa Muhammadiyah tidak pernah benar-benar menolak tasawuf. Ia hanya menolak bentuk tasawuf yang kehilangan arah sosialnya.

Ia menolak tasawuf yang hanya berhenti di kesalehan pribadi. Sebaliknya, ia menawarkan tasawuf yang bertumbuh menjadi amal kolektif; sebuah bentuk kesalehan publik. Tasawuf yang demikian, kata K.H. Sahal Mahfudh, adalah tasawuf sosial: tasawuf yang tidak menarik diri dari masyarakat, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk mengobati luka-lukanya.

Barangkali, inilah pergeseran paling menarik dalam sejarah spiritual Islam di Indonesia: dari tasawuf kontemplatif menuju tasawuf aplikatif. Dari zikir lisan ke zikir tindakan.

Seseorang yang menanam pohon untuk masa depan anak-anaknya, mungkin ia sedang bertasawuf. Seorang guru yang mengajar tanpa pamrih di sekolah Muhammadiyah di desa terpencil, mungkin pula ia sedang bertasawuf. Seorang dokter yang merawat pasien miskin di rumah sakit Muhammadiyah, barangkali ia juga sedang bertasawuf.

Tasawuf semacam ini tidak berputar di langit ide. Ia berpijak di tanah penderitaan manusia.

Barangkali di sinilah letak modernitas Islam yang sejati. Modern bukan karena memakai mikroskop atau teori sosial Eropa, tetapi karena mampu menempatkan nilai spiritual dalam gerak kemajuan. Modernitas, dalam pengertian ini, bukan penolakan terhadap batin, melainkan penemuan kembali maknanya di tengah realitas baru.

Ahmad Dahlan, dengan segala kesederhanaannya, telah menulis bab pertama dari kisah panjang itu. Ia mungkin tidak menulis Risalah Tasawuf, tetapi ia mengajarkan bahwa kesucian hati tidak selalu harus bersujud di tikar, bisa juga dengan mendirikan sekolah.

Akhirnya, kita mungkin perlu mengubah cara bertanya: bukan apakah Muhammadiyah anti-tasawuf, melainkan tasawuf macam apa yang hidup di tubuh Muhammadiyah?

Jawabannya tampak jelas: tasawuf Muhammadiyah adalah tasawuf yang bekerja, tasawuf yang berpeluh, tasawuf yang tak berdiam diri di ruang doa. Tasawuf yang menafsirkan ihsan sebagai tanggung jawab sosial.

Dalam dunia yang semakin terasing, di mana kesalehan sering berhenti pada citra, dan spiritualitas terjebak dalam komoditas, mungkin tasawuf semacam inilah yang paling kita butuhkan: tasawuf yang tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menggerakkan dunia.

Gunoto Saparie

Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah.

Komentar